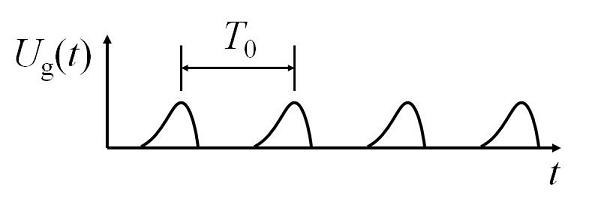

肺から送られてくる呼気が、喉頭にある左右1対のひだである声帯(vocal folds)を振動させると、喉頭原音 (glottal sound) が発せられます。この喉頭原音は、有声音の源となります。喉頭原音は声道で共鳴を受けて、口唇や鼻から放射され、私たちが普段聞いている言語音になりま す。喉頭原音だけを直接聞くことはできませんが、様々な研究によって喉頭原音に関するモデルが提案されています。左右1対の声帯に挟まれた隙間は、声門(glottis)と呼ばれます。この声門の開閉の仕方によって、発声(phonation)の形式は通常発声(modal)、気息性を伴う発声(breathy)、きしみ声(creaky)などに分類されます。声門を通過する気流の体積速度である声門体積速度(glottal volume velocity)$U_{ \mathrm{g} }(t)$は、図のようになります。

この図を見るとわかるように、非対称の三角波が間隔を開けて並んでいるような時間波形になります。その形状の特徴として、開くときは声門を流れる気流は緩やかに増加し、声門が閉じるときは急激に減少することがあげられます。これは、声帯は長さ方向に沿ってほぼ同時に閉じることを反映するもので、気流が急激に遮断されることで時間波形に「鋭い角」が生まれ、高い周波数にも豊かな倍音成分を持つことにつながります。声門が閉鎖している区間では、空気の流れは止まります。なお、この図で$T_{0}$は声帯が振動する周期ですが、その逆数$f_{0}$は基本周波数(fundamental frequency)になります。声帯は、成人女性や子どもの場合、短くまた厚さも薄いため、成人男性よりも速く振動します。結果として、成人男性では100~120 Hz前後であるのに対し、成人女性や子どもではその2倍以上の高い基本周波数になります。ところで、喉頭癌などによって喉頭を摘出した患者の方が、失った声を取り戻すために人工喉頭を使用することがしばしばあります。この人工喉頭には、電気式の「電気喉頭(electrolarynx)」と、電気を使わずに呼気のみを用いるものがあります。後者には、例えば笛式人工喉頭(阪喉会)があります(写真)

- Kent, R. D. and Read, C., Acoustic Analysis of Speech, Singular Publishing, San Diego, CA, 2001. (荒井隆行, 菅原勉 監訳, 音声の音響分析, 海文堂, 1996.)

- Arai, T., “Education system in acoustics of speech production using physical models of the human vocal tract,” Acoustical Science and Technology, 28(3), 190-201, 2007.

- Stevens, K. N., Acoustic Phonetics, Cambridge, MA, MIT Press, 1998.